Organ

der

GD — Gesellschaft für Dermopharmazie e.V.

| Home |

| Ausgabe: 1/2016 |

| 1/2015 |

| 1/2014 |

| 1/2013 |

| 1/2012 |

| 2/2011 |

| 1/2011 |

| 1/2010 |

| 1/2009 |

| 1/2008 |

| 2/2007 |

| 1/2007 |

| 2/2006 |

| 1/2006 |

| 2/2005 |

| 1/2005 |

| 2/2004 |

| 1/2004 |

| 2/2003 |

| 1/2003 |

| 2/2002 |

| 1/2002 |

| 4/2001 |

| 3/2001 |

| 2/2001 |

| 1/2001 |

| 1/2000 |

| Weitere Links: |

| Gesellschaft für Dermopharmazie |

|

Ausgabe 1 (2008) |

Dermatotherapie

PDT mit Methyl-[5-amino-4-oxopentanoat] (MAOP)

Evidenzbasiert und mit pharmakologischen Vorteilen gegenüber 5-Aminolävulinsäure

Bericht von Dr. Joachim Kresken, Viersen

Die photodynamische Therapie (PDT) hat sich in der Dermatologie als hoch wirksames und verträgliches Verfahren zur Behandlung verschiedener Formen von hellem Hautkrebs etabliert. Als extern applizierte Prodrugs für den Lichtsensibilisator – im Wesentlichen Photoporphyrin IX – werden 5-Aminolävulinsäure (5-ALA) und deren Methylester, Methyl-[5-amino-4-oxopentanoat] (MAOP), verwendet. Obwohl für beide Wirkstoffe mehrere kontrollierte klinische Studien vorliegen, ist in Deutschland bisher nur MAOP für die topische PDT zugelassen und in Form einer 16-prozentigen Creme als Fertigarzneimittel (Metvix®) verfügbar. Im Vergleich zu 5-ALA wirkt MAOP selektiver, verursacht weniger Schmerzen und dringt aufgrund seiner höheren Lipophilie tiefer und besser in das Gewebe und in die einzelnen Zellen ein.

Die klinische Datenlage zur PDT, ihre Einsetzbarkeit in der dermatologischen Praxis und die pharmakologischen Unterschiede zwischen 5-ALA und MAOP wurden bei einem Seminar der Firma Galderma Laboratorium GmbH vorgestellt, das unter dem Vorsitz von Professor Dr. Percy Lehmann, Wuppertal, im Rahmen der 11. Jahrestagung der Gesellschaft für Dermopharmazie Ende März 2007 in Düsseldorf stattfand. Dabei wurde deutlich, dass MAOP als erfolgreiche Weiterentwicklung von 5-ALA betrachtet werden kann.

Evidenzbasierte klinische

Datenlage zur PDT

Epitheliale Tumoren gehören zu den Tumorentitäten mit dem zahlenmäßig stärksten Anstieg in den vergangenen Jahren. So treten allein in Deutschland etwa 140 Neuerkrankungen pro Jahr bezogen auf 100.000 Einwohner auf. Als ätiologisch wichtiger Faktor sowohl für aktinische Keratosen als auch für das Basalzellkarzinom wird ein geändertes Freizeitverhalten und die damit einhergehende erhöhte UV-Exposition betrachtet.

Vor diesem Hintergrund, so Professor Dr. Rolf-Markus Szeimies von der Klinik und Poliklinik für Dermatologie der Universität Regensburg, müssten neue Prinzipien zur Behandlung epithelialer Tumoren stetig evaluiert und durch Leitlinien unterstützt werden. Eine Leitlinie zur PDT wurde 2005 anlässlich einer Konsensus-Konferenz der International Society for Photodynamic Therapy in Dermatology verabschiedet und 2007 publiziert (Braathen LR et al, J Am Acad Dermatol 2007, 56[1]:125-143).

Die Leitlinie ist das Ergebnis einer systematischen Literaturrecherche (medline) und enthält Empfehlungen, die auf der Basis der Qualität des jeweiligen Evidenzlevels für die Parameter Wirksamkeit, Sicherheit/Verträglichkeit, kosmetisches Behandlungsergebnis und Patientenzufriedenheit erhoben wurden. Als Beleg für die ausgesprochenen Empfehlungen gibt es immer mindestens eine sauber konzipierte, randomisierte kontrollierte Studie.

Wie eine Zusammenfassung der Leitlinienangaben zeigt (Tabelle Seite 25), ist die topische PDT hoch effektiv in der Behandlung aktinischer Keratosen, beim Morbus Bowen sowie bei oberflächlichen dünnen Basalzellkarzinomen. Allein für die MAOP-PDT aktinischer Keratosen existieren fünf randomisierte kontrollierte Studien, bei denen Abheilraten zwischen 69 und 92 Prozent gefunden wurden.

Professor Dr. Rolf-Markus Szeimies |

Einsatz der PDT in der

dermatologischen Praxis

Über 80 Prozent der epithelialen Hauttumoren und ihrer Vorstufen treten am Kopf und am Hals auf. Durch diese Häufigkeit im Gesichtsbereich komme ihnen eine ästhetische und funktionelle Bedeutung zu, die bei der Auswahl der therapeutischen Maßnahmen gerade in der dermatologischen Praxis besondere Sorgfalt erfordere, erklärte der in einer dermatologischen Gemeinschaftspraxis in Hildesheim tätige Hautarzt Privatdozent Dr. Holger Petering.

Die PDT habe sich in seiner Praxis als ein Verfahren etabliert, das selektiv und hoch wirksam epitheliale Tumorzellen zerstört und dabei hervorragende kosmetische Ergebnisse liefert. Der Einsatz des Verfahrens erfordere sorgfältiges Arbeiten, sei jedoch in Teilen delegierbar und lasse sich problemlos in den Praxisalltag integrieren. Am Behandlungstag seien für die Vor- und Nachbereitung jeweils etwa 30 Minuten einzuplanen.

| Tabelle: Zusammenfassung der Leitlinie zur photodynamischen Therapie |

| Aktinische Keratosen |

| • PDT ist ein hoch effektives Verfahren in der Behandlung aktinischer

Keratosen. Es bietet den Vorteil eines exzellenten kosmetischen Ergebnisses

und sollte daher als primäres Behandlungsverfahren in Erwägung

gezogen werden. • MAOP-PDT weist ein kosmetisch überlegenes Resultat gegenüber der Kryotherapie auf. |

| Morbus Bowen |

| • Die topische PDT ist effektiv in der Behandlung des Morbus Bowen, sie erzielt ein gutes kosmetisches Ergebnis und ist zumindest genauso effektiv wie Kryotherapie oder Therapie mit 5-Fluorouracil, bei geringerer Nebenwirkungsrate. Topische PDT sollte als primäres Behandlungsverfahren bei Morbus Bowen in Betracht gezogen werden. |

| Oberflächliche Basalzellkarzinome |

| • PDT ist eine effektive und verlässliche Behandlungsoption

für oberflächliche Basalzellkarzinome; sie bietet ein exzellentes

kosmetisches Therapieergebnis. • PDT bietet bei der Behandlung großer, ausgedehnter und multipler Läsionen Vorteile. • MAOP-PDT weist eine Effektivität in der Langzeitbeobachtung auf, mit 5-Jahres-follow-up-Daten. |

| Noduläre Basalzellkarzinome |

| • MAOP-PDT ist eine effektive und verlässliche

Behandlungsoption für noduläre Basalzellkarzinome mit einer

Dicke unter 2 mm; sie bietet ein gutes kosmetisches Therapieergebnis. • MAOP-PDT weist eine Effektivität in der Langzeitbeobachtung auf, mit 5-Jahres-follow-up-Daten. |

Für die dermatologische Praxis stelle die PDT eine wesentliche Bereicherung des therapeutischen Spektrums dar. Aufgrund der guten Ansprechraten und hervorragenden kosmetischen Ergebnisse habe sie zu einer hohen Akzeptanz bei den Patienten geführt. Besonders hervor hob Petering die Tatsache, dass es sich bei der PDT um ein Therapieverfahren handelt, das im Gegensatz zu anderen nicht operativen Optionen der ärztlichen Kontrolle unterliegt.

Pharmakologische Unterschiede

zwischen MAOP und 5-ALA

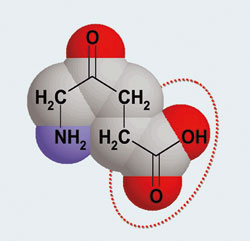

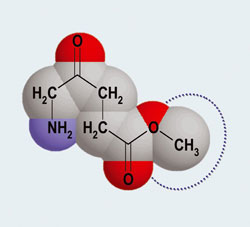

Obwohl die klinische Wirksamkeit sowohl für MAOP als auch für 5-ALA belegt ist, bestehen zwischen den beiden chemisch verwandten Substanzen einige therapierelevante pharmakologische Unterschiede, die Professor Dr. Frank Hevert, Laupheim, erläuterte. Wie die Kalottenmodelle der beiden Substanzen zeigen (Abbildung Seite 26), ist bei MAOP die freie Säuregruppe von 5-ALA maskiert, wodurch die Substanz etwa um den Faktor 4 lipophiler wird.

Experimentell und klinisch konnte gezeigt werden, dass der Ester MAOP aufgrund seines lipophileren Charakters tiefer in das Gewebe eindringt als die freie Säure 5-ALA. Dadurch ist mit MAOP auch eine Behandlung von dickeren Läsionen, wie nodulären Basalzellkarzinomen, möglich, und zwar bis zu einer Dicke von zwei Millimetern.

Privatdozent Dr. Holger Petering |

Andere Befunde zeigen, dass die Selektivität – also die unterschiedlich starke Sensibilisierung von gesunden und transformierten Zellen – bei MAOP stärker ausgeprägt ist als bei 5-ALA. Dieser Unterschied ist darauf zurückzuführen, dass 5-ALA als relativ polare Säure in biologischen Systemen größtenteils dissoziiert vorliegt und in dieser Form – anders als der Ester MAOP – nicht durch passive Diffusion, sondern nur durch einen aktiven Transport in die Zielzellen gelangen kann.

Nach Heverts Angaben sind für den aktiven Transport wahrscheinlich ATP-abhängige Carrierproteine verantwortlich, die normalerweise gamma-Aminobuttersäure (GABA) und beta-Aminosäuren in die Zellen transportieren. Da dieser Carrier nicht nur in transformierten, sondern auch in gesunden Zellen existiert, sei der Selektionsquotient nicht sehr groß.

Professor Dr. Frank Hevert |

Aufgrund der eingeschränkten Selektion des Transportsystems gelangt 5-ALA in hohem Maße auch an die freien Nervenendigungen der Epidermis. Dadurch findet dort ebenfalls eine photodynamische Reaktion statt, die bei vielen Patienten zu Missempfindungen bis hin zu starken Schmerzen führt. An Probanden wurde gezeigt, dass dieses Problem bei Verwendung von 5-ALA signifikant stärker ausgeprägt ist als bei Verwendung von MAOP.

Problematik von

5-ALA-haltigen Rezepturen

In der Diskussion des Symposiums wurde deutlich, dass 5-ALA trotz ihrer pharmakologischen Nachteile gegenüber MAOP nach wie vor häufig für die PDT epithelialer Tumoren eingesetzt wird. 5-ALA ist jedoch nur in den USA zugelassen und in Form eines Zwei-Komponenten-Sets zur Zubereitung einer 20-prozentigen Lösung (Levulan Kerastick) als Fertigarzneimittel verfügbar. In anderen Ländern, so auch in Deutschland, wird 5-ALA dagegen praktisch nur in Form von Rezepturen verwendet. Mit der Herstellung und Anwendung 5-ALA-haltiger Rezepturen sowie der Lagerung der Grundsubstanz sind jedoch ein ganze Reihe von Problemen und Schwierigkeiten verbunden. Als chemisch labile Substanz kann 5-ALA in wässriger Lösung dimerisieren und irreversibel zu der unwirksamen, möglicherweise auch toxikologisch problematischen Substanz 2,5-Bis-(beta-carboxyethyl)-pyrazin oxidiert werden.

Wie Dr. Holger Reimann, Leiter des Pharmazeutischen Laboratoriums des Neuen Rezeptur-Formulariums (NRF) in Eschborn, dem Berichterstatter im Nachgang des Symposiums mitteilte, müsse deshalb für jede Rezeptur überprüft worden sein, ob und, wenn ja, in welchem Ausmaß ein solcher Zersetzungsprozess des Wirkstoffs eintritt. Anderenfalls könne die pharmazeutische Qualität der Zubereitung nicht als gesichert gelten, und die Rezeptur darf dann nicht an den Patienten abgegeben werden.

Unter den Rezepturhinweisen des NRF, die unter der Website www.dac-nrf.de eingesehen werden können, werden die mit der Herstellung 5-ALA-haltiger Rezepturen und der Lagerung der Grundsubstanz verbundenen Probleme und Schwierigkeiten ausführlich beschrieben. Weder dort, noch in der sonstigen öffentlich zugänglichen Literatur findet sich jedoch eine Analysenmethode, mit der die mögliche Zersetzung von 5-ALA in Zubereitungen zuverlässig untersucht werden kann. Aus diesem Grund ist im NRF bis jetzt (Stand: 30.06.2008) auch noch keine standardisierte 5-ALA-Rezeptur zu finden.

Inwieweit die geschilderten Probleme und Schwierigkeiten bei der Entwicklung aus der Praxis bekannt gewordener Rezepturen beachtet wurden, sollten die mit der Herstellung befassten Apotheken bei den jeweiligen Anbietern dieser Rezepturen erfragen. Sind dazu keine zuverlässigen Informationen zu erhalten, sollte die Apotheke den verschreibenden Arzt auf die Möglichkeit der Entstehung toxikologisch nicht abschätzbarer Zersetzungs- und Nebenprodukte hinweisen und ihm zur verordneten 5-ALA-Rezeptur eine therapeutische Alternative mit günstigerem Nutzen-Risiko-Verhältnis anbieten.

ALA MAOP

5-Aminolävulinsäure (5-ALA; oben) ist aufgrund ihrer freien Säuregruppe ein stark polare Substanz. Bei Methyl-[5-amino-4-oxopentanoat] (MAOP; unten) ist die freie Säuregruppe dagegen durch Veresterung maskiert. Dadurch ist die Verbindung deutlich lipophiler und kann unkomplizierter als 5-ALA in das Tumorgewebe beziehungsweise die befallenen Zellen eindringen. |

nach oben