GD — Gesellschaft für Dermopharmazie e.V.

| Home |

| Ausgabe: 1/2016 |

| 1/2015 |

| 1/2014 |

| 1/2013 |

| 1/2012 |

| 2/2011 |

| 1/2011 |

| 1/2010 |

| 1/2009 |

| 1/2008 |

| 2/2007 |

| 1/2007 |

| 2/2006 |

| 1/2006 |

| 2/2005 |

| 1/2005 |

| 2/2004 |

| 1/2004 |

| 2/2003 |

| 1/2003 |

| 2/2002 |

| 1/2002 |

| 4/2001 |

| 3/2001 |

| 2/2001 |

| 1/2001 |

| 1/2000 |

| Weitere Links: |

| Gesellschaft für Dermopharmazie |

|

Ausgabe 1 (2008) |

Dermatotherapie

Entwicklung innovativer Dermatika im deutschsprachigen Raum

Abafungin als erster Vertreter einer neuen Substanzklasse von topischen Antimykotika

Bericht von Dr. Thomas Müller-Bohn, Süsel

In der topischen Therapie von Dermatomykosen dominieren derzeit Substanzen vom Typ der Azole, der Allylamine und der Hydroxypyridone. Dies könnte sich ändern, wenn mit den Arylguanidinen eine neue Substanzklasse von topischen Antimykotika zur Verfügung steht. Als erster Vertreter dieser Substanzklasse wurde Abafungin in Form einer einprozentigen Creme zu einem Humanarzneimittel entwickelt. Die Zulassung in Großbritannien wurde beantragt und wird bis Ende 2008 erwartet. Anschließend soll das neue Arzneimittel auch in Deutschland und in anderen EU-Ländern zugelassen und eingeführt werden. Wie Abafungin wirkt und was von dem neuen Arzneimittel zu erwarten ist, wurde bei einem Seminar der Firma York Pharma am 31. März 2008 im Rahmen der 12. GD-Jahrestagung in Berlin erläutert und diskutiert.

Professor Dr. Hans Christian Korting, München, der zusammen mit Dr. Karlheinz Nocker, dem Medizinischen Direktor von York Pharma, den Vorsitz des Seminars innehatte, erinnerte an die vielfältigen neuen Entwicklungen von Antimykotika in den 70er und 80er Jahren, insbesondere aus Deutschland. Neben den in den Pflanzenschutz oder als Arzneimittel eingeführten Azolderivaten wurden seinerzeit in Deutschland auch Stoffe aus der Substanzklasse der Arylguanidine entwickelt.

Die Arylguanidine fanden damals aber keinen Eingang in die Humanmedizin, weil in dem bereits verteilten Markt der Antimykotika keine Milliardenumsätze mehr für neue Produkte erwartet wurden. Inzwischen wurde das ursprünglich bei der Bayer AG synthetisierte Abafungin jedoch von der Firma York Pharma übernommen und zum ersten topischen Antimykotikum dieser Substanzklasse weiter entwickelt.

Doppelter pharmakologischer

Wirkungsmechanismus

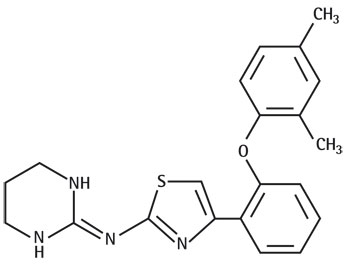

Dr. Claudia Borelli, München, beschrieb das Wirkprinzip von Abafungin und erläuterte, dass die Substanz bei einem Screening für Histamin-H2-Blocker auf der Grundlage der Struktur von Famotidin entdeckt wurde. Abafungin hemmt die Sterol-C-24-Methytransferase im Rahmen der Ergosterolsynthese in Pilzen. Dieses Enzym vermittelt die Transmethylierung an der C-24-Position in der Seitenkette des Sterols.

Unter Einfluss von Abafungin bricht die Ergosterolsynthese in Pilzen beim Schritt von Zymosterol zu Fecosterol ab. Der durch Abafungin gehemmte Reaktionsschritt gehört nicht zur menschlichen oder tierischen Cholesterolbiosynthese, allerdings kommt das gehemmte Enzym Sterol-C-24-Methyltransferase in Menschen und Tieren an anderer Stelle vor.

Als weiterer Wirkungsmechanismus scheint Abafungin die Zellmembranfunktion der Pilze direkt zu hemmen. Dies wurde durch Messungen der Leitfähigkeit der Zellmembran festgestellt. Die antifungale Aktivität konnte sowohl in der Ruhe- als auch in der Wachstumsphase der Pilze gezeigt werden, worauf große Erwartungen hinsichtlich der klinischen Wirksamkeit gestützt werden.

Untersuchungen der antifungalen Wirkung in Pilzkulturen zeigte Abafungin meistens niedrigere minimale Hemmkonzentrationen als Antimykotika vom Azoltyp. Das Wirkungsspektrum umfasst Dermatophyten, Hefen und Schimmelpilze. Nähere Details sind der betreffenden Originalarbeit zu entnehmen (Borelli C et al, Chemotherapy 54 [2008] 245-259).

|

Strukturformel

von Abafungin |

Inzwischen wurde Abafungin zu einem anwendungsfähigen Arzneimittel, einer einprozentigen Creme, weiter entwickelt, deren Zulassung in Großbritannien beantragt wurde. Anschließend wird eine Zulassung in den übrigen EU-Staaten angestrebt. Eine systemische Behandlung ist dagegen wegen der geringen Bioverfügbarkeit des Wirkstoffes nicht vorgesehen.

Diagnostik und Therapie

von Dermatomykosen

Um die Herausforderungen an eine zeitgemäße antimykotische Behandlung aufzuzeigen, resümierte Dr. Dieter Reinel, Hamburg, die Diagnostik und Therapie von Dermatomykosen. Besonders häufig treten Fußmykosen und Onychomykosen auf. Weitere häufige Formen sind die Pityriasis versicolor und Candidosen. Seltener sind dagegen Tinea inguinalis und Tinea an anderen Hautstellen.

Bei Verdacht auf eine Pilzinfektion der Haut kann schon bei der Erstvorstellung eine laboratoriumsmedizinisch gesicherte Diagnose gestellt und eine spezifische Lokaltherapie begonnen werden. Die Diagnose beruht auf dem klinischen Befund, der Materialnahme und dem mikroskopischen Pilznachweis, wobei auch die wichtige Rolle der sorgfältigen Anamnese nicht unterschätzt werden darf.

Zusätzlich wird eine Pilzkultur angelegt, deren spätere Aussagekraft ebenso wie die Auswertung des Nativpräparats entscheidend von der fachgerechten Probennahme abhängt. Dafür sollten vorzugsweise kleine Hautschuppen vom äußeren Rand einer Läsion entnommen werden.

Wirkstoffe für die topische Therapie sollten ein hinreichend breites Erregerspektrum abdecken. Über eine mögliche systemische Zusatztherapie sollte frühestens bei der Wiedervorstellung nach drei bis vier Wochen entschieden werden, wenn auch das Kulturergebnis vorliegt.

Therapeutische Optionen

für topisches Abafungin

Bei der anschließenden Podiumsdiskussion wurden die Aussichten von Abafungin in der topischen Therapie von Dermatomykosen besprochen. Als Therapiedauer werden zunächst drei bis vier Wochen angestrebt, doch sind auch kürzere Behandlungszeiten vorstellbar.

Korting verwies auf die mittlerweile mögliche Einmaltherapie mit topischem Terbinafin bei unkomplizierten Fußpilzinfektionen, konstatierte aber, dass es auf absehbare Zeit nicht nur noch solche Einmalbehandlungen von Pilzerkrankungen geben werde, weil etliche Patienten – auch ohne objektive Begründung – eine längere Behandlungszeit erwarteten.

Nach den bisherigen Erkenntnissen bietet sich Abafungin grundsätzlich auch zur topischen Therapie von Onychomykosen an, sofern für diese Indikation ein geeignetes Vehikel gefunden wird. Eine zehnprozentige Gel-Formulierung zur Anwendung am Nagel befindet sich derzeit in der Entwicklung. Nach Abschluss der präklinischen Tests soll die Wirksamkeit dieser Formulierung bei Onychomykose in klinischen Studien untersucht werden.

In der Zusammenfassung begrüßte Korting die Verfügbarkeit einer neuen antimykotischen Substanzklasse. Sie erweitere die therapeutischen Möglichkeiten und diene als Schutz vor potenziellen künftigen Resistenzen gegenüber den etablierten Wirkstoffen.

Welche klinischen Vorteile und welche möglichen Zusatznutzen Abafungin bieten wird, könne jedoch erst in großen Phase-IV-Studien im Vergleich zu den etablierten Wirkstoffen ermittelt werden. Sobald die Zulassung erfolgt ist, sollen solche Studien aufgelegt werden.

| Kurzportrait

der Firma York Pharma Ziel des Unternehmens, das im Jahr 2003 in England und im Jahr 2004 in Deutschland gegründet wurde, ist die Entwicklung und Vermarktung innovativer Dermatika und anderer Mittel mit dermatologischem Nutzen. Der erste Meilenstein in der noch jungen Firmengeschichte war die Einreichung der Zulassung für das neue topische Antimykotikum Abafungin in England. Mit der Übernahme der Firma Derms Development Ltd. im Jahr

2007 schuf York Pharma eine internationale Vertriebsplattform für

das Clindamycin-haltige topische Akneantibiotikum Zinda-clin®,

das seit März 2008 den deutschen Dermatologen vorstellt wird.

Das Besondere an Zindaclin® ist die patentierte Residerm®-Technologie,

die das Risiko der systemischen Aufnahme von Clindamycin nach topischer

Applikation reduziert. |

nach oben